Wenn dein Herz unregelmäßig schlägt, kann das gefährlich sein. Besonders gefürchtet ist eine seltene, aber lebensbedrohliche Rhythmusstörung namens Torsades de Pointes. Sie entsteht oft nicht durch eine Herzerkrankung, sondern durch ein Medikament, das die elektrische Aktivität des Herzens verändert - und zwar durch eine Verlängerung des QT-Intervalls im EKG. Dieser Wert misst, wie lange die Herzkammern brauchen, um sich aufzuladen und wieder zu entladen. Ist er zu lang, kann es zu einem gefährlichen Kurzschluss in der Elektrik kommen.

Was genau ist QT-Verlängerung?

Das QT-Intervall ist ein Teil des EKGs, der die Zeit zwischen Beginn der Anregung der Herzkammern und deren vollständiger Entladung zeigt. Normal liegt es bei unter 440 Millisekunden bei Männern und unter 460 bei Frauen - abhängig von der Herzfrequenz. Wenn es länger wird, spricht man von QT-Verlängerung. Das ist kein Krankheitsbild an sich, sondern ein Warnsignal. Es bedeutet: Die Herzmuskelzellen brauchen länger, um sich zu regenerieren. In dieser Phase ist das Herz anfällig für unkontrollierte elektrische Impulse. Das kann Torsades de Pointes auslösen: ein Wirbel von elektrischen Impulsen, der das Herz in rasende, unkoordinierte Schläge treibt - und wenn er nicht gestoppt wird, in Herzstillstand mündet.

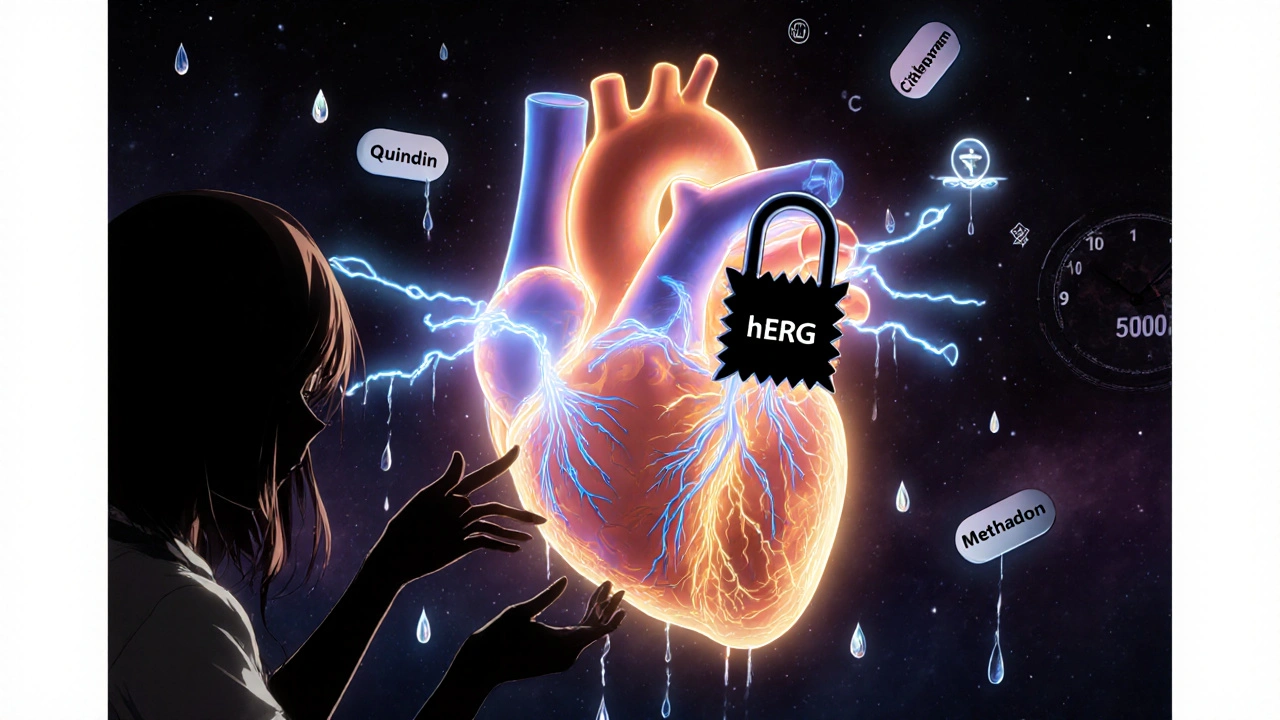

Die Ursache? Meistens ein Medikament, das den sogenannten hERG-Kanal blockiert. Dieser Kanal ist ein Tor, durch das Kalium aus den Herzmuskelzellen entweicht - ein entscheidender Schritt, um die Zelle wieder zu beruhigen. Wenn dieser Kanal blockiert wird, bleibt das Elektrizitätspotential zu lange aktiv. Das verlängert die Repolarisation - und damit das QT-Intervall.

Welche Medikamente sind besonders riskant?

Nicht alle Medikamente, die QT verlängern, sind gleich gefährlich. Die Risiken liegen auf einer Skala - von sehr hoch bis minimal. Die gefährlichsten sind bewusst als Antiarrhythmika entwickelt worden, um Herzrhythmusstörungen zu behandeln - doch sie haben einen gefährlichen Nebeneffekt.

- Class Ia Antiarrhythmika: Quinidin und Procainamid verlängern das QT-Intervall stark. Quinidin löst bei bis zu 6 % der Patienten Torsades de Pointes aus - eine der höchsten Raten aller Medikamente.

- Class III Antiarrhythmika: Sotalol, Dofetilid und Ibutilid sind ebenfalls starke IKr-Blocker. Sotalol hat ein Risiko von 2-5 %, Dofetilid sogar noch höher. Amiodaron ist auch ein starker QT-Verlängerer, aber sein Risiko liegt nur bei 0,7-3 %, weil es mehrere Ionenkanäle beeinflusst - das wirkt wie eine Art Schutzschild.

Aber auch viele Alltagsmedikamente, die niemand als gefährlich vermutet, können das Risiko erhöhen:

- Antibiotika: Erythromycin und Clarithromycin - besonders gefährlich, wenn sie mit anderen Medikamenten kombiniert werden, die die Leber belasten (CYP3A4-Inhibitoren). Erythromycin kann das QT-Intervall um bis zu 25 ms verlängern.

- Antidepressiva: Citalopram und Escitalopram. Die FDA hat 2011 die Höchstdosis auf 40 mg pro Tag begrenzt (20 mg bei über 60-Jährigen), weil die QT-Verlängerung dosisabhängig ist.

- Antipsychotika: Haloperidol, Ziprasidon, Thioridazin. Ziprasidon trägt sogar eine schwarze Warnung (Black Box Warning) wegen des Risikos für plötzlichen Herztod.

- Antiemetika: Ondansetron (zur Übelkeit bei Chemotherapie oder Magen-Darm-Infekten). Es ist eines der häufigsten Auslöser in Fällen von Torsades de Pointes - oft in Kombination mit anderen Risikomedikamenten.

- Opioidersatztherapie: Methadon. Bei Dosen über 100 mg pro Tag steigt das Risiko deutlich. Viele Patienten mit Opioidabhängigkeit bekommen es jahrelang - und brauchen regelmäßige EKG-Kontrollen.

Neuere Wirkstoffe wie Retatrutid (ein neues Medikament gegen Fettleibigkeit) zeigen auch QT-Verlängerung - mit etwa 8,2 ms im klinischen Test. Die Liste wächst kontinuierlich.

Warum ist das Risiko bei Frauen höher?

Fast 70 % aller dokumentierten Fälle von Torsades de Pointes treten bei Frauen auf. Warum? Der Grund liegt in der Biologie. Frauen haben im Durchschnitt ein längeres QT-Intervall als Männer - selbst bei gleicher Herzfrequenz. Ihre Herzmuskelzellen entladen sich langsamer. Wenn ein Medikament dann noch zusätzlich den hERG-Kanal blockiert, reicht oft schon eine geringere Dosis, um die kritische Grenze von 500 ms zu überschreiten. Besonders gefährdet sind Frauen nach der Geburt, wo Hormonveränderungen die elektrische Stabilität weiter beeinträchtigen.

Wann wird es wirklich gefährlich?

Nicht jede QT-Verlängerung führt zu einer Rhythmusstörung. Die Gefahr steigt dramatisch, wenn zwei Dinge zusammenkommen:

- Das korrigierte QT-Intervall (QTc) liegt über 500 Millisekunden.

- Es hat sich um mehr als 60 ms gegenüber dem Ausgangswert verlängert - auch wenn es noch unter 500 ms liegt.

Beide Werte sind klinische Alarmzeichen. Eine QTc von 500 ms erhöht das Risiko für Torsades de Pointes um das 3- bis 5-Fache. Noch gefährlicher wird es, wenn weitere Faktoren hinzukommen:

- Niedrige Kalium- oder Magnesiumwerte im Blut

- Herzinsuffizienz oder vorbestehende Herzerkrankung

- Alter über 65 Jahre

- Kombination von zwei oder mehr QT-verlängernden Medikamenten

- Genetische Veranlagung - etwa eine veränderte hERG-Genvariante, die bei 30 % der Betroffenen eine erhöhte Anfälligkeit erklärt

Ein Fall aus der Praxis: Eine 65-jährige Frau bekommt Ondansetron und Azithromycin wegen Magen-Darm-Infekt. Ihr QTc lag vorher bei 440 ms - nach 24 Stunden ist es auf 530 ms gestiegen. Sie entwickelt Torsades de Pointes. Kein Wunder: Beide Medikamente verlängern das QT-Intervall, und bei älteren Menschen ist die Leber weniger gut im Abbau - die Konzentration steigt.

Wie wird das Risiko heute gemanagt?

Die gute Nachricht: Wir wissen, wie man das verhindert. Die schlechte: Viele Ärzte tun es nicht konsequent.

Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) empfiehlt seit 2022: Bevor du ein Medikament mit QT-Risiko verschreibst, mach ein EKG. Besonders bei Patienten über 65, mit Herzkrankheiten, Elektrolytstörungen oder wenn mehrere Risikomedikamente zusammenkommen. Ein zweites EKG nach 3-7 Tagen zeigt, ob sich das Intervall weiter verlängert.

Die Plattform CredibleMeds.org ist die weltweit wichtigste Referenz. Sie listet über 220 Medikamente - und klassifiziert sie in:

- Bekanntes Risiko (z. B. Sotalol, Quinidin)

- Mögliches Risiko (z. B. Citalopram, Erythromycin)

- Bedingtes Risiko (z. B. bei Niereninsuffizienz oder hohen Dosen)

Einige Krankenhäuser haben jetzt digitale Systeme eingebaut, die automatisch warnen, wenn ein Arzt ein Risikomedikament verschreibt - besonders wenn es mit einem anderen kombiniert wird. In einem System mit 12 Krankenhäusern reduzierte das die gefährlichen Kombinationen um 58 %.

Was passiert, wenn man es nicht beachtet?

Ein Fall von Torsades de Pointes kostet das Krankenhaus durchschnittlich 38.600 Euro - für Intensivbehandlung, Defibrillation, Überwachung, mögliche Komplikationen. Die EKG-Kontrolle kostet etwa 187 Euro pro Patient - also ein klarer Gewinn, wenn man eine teure, lebensbedrohliche Komplikation verhindert.

Und doch: Viele Ärzte ignorieren die Warnungen. Eine Umfrage unter 327 Krankenhauspharmazeuten zeigte: 63 % haben Schwierigkeiten, sicher zu beurteilen, welche Kombinationen gefährlich sind - besonders bei neuen Krebsmedikamenten wie Vandetanib oder Nilotinib, die oft ohne ausreichende EKG-Überwachung verschrieben werden.

Was kannst du tun?

Wenn du ein Medikament bekommst, das QT verlängern kann - frag:

- Warum genau dieses Medikament? Gibt es eine Alternative ohne dieses Risiko?

- Wurde mein EKG vorher gemacht? Wann wird das nächste kontrolliert?

- Habe ich niedrige Kalium- oder Magnesiumwerte? Soll ich das prüfen lassen?

- Wie viele andere Medikamente nehme ich, die auch das QT-Intervall beeinflussen?

Wenn du älter bist, eine Herzerkrankung hast oder schon mal eine unregelmäßige Pulsation hattest - sei besonders wachsam. Lass dich nicht von der Behauptung abwimmeln, dass „das Risiko doch sehr gering“ sei. Bei 1 von 10.000 Patienten ist es zu wenig - wenn es dich trifft, ist es 100 %.

Was kommt als Nächstes?

Die Medizin entwickelt sich. Die FDA und andere Agenturen haben 2013 das CiPA-Projekt gestartet - eine neue Methode, die nicht nur das QT-Intervall misst, sondern prüft, wie ein Medikament auf mehrere Ionenkanäle wirkt. Das macht die Vorhersage von Risiken genauer. Seit 2016 sind 22 neue Medikamente wegen dieses Risikos aus der Entwicklung genommen worden - ein großer Fortschritt, auch wenn es teuer ist: Jeder gescheiterte Wirkstoff kostet durchschnittlich 2,6 Milliarden Dollar.

Und bald könnte Künstliche Intelligenz helfen: Ein Algorithmus aus einer Studie 2024 analysiert feine Muster im EKG - nicht nur die QT-Länge - und prognostiziert mit 89 % Genauigkeit, wer ein hohes Risiko hat. Das könnte die Überwachung künftig viel präziser machen.

Die Botschaft ist klar: QT-Verlängerung ist kein Randthema. Es ist ein zentrales Problem der Medikamentensicherheit. Wer es ignoriert, spielt mit dem Leben. Wer es ernst nimmt, kann Leben retten - ohne auf teure, invasive Tests angewiesen zu sein.

Was ist das QT-Intervall und warum ist es wichtig?

Das QT-Intervall ist ein Teil des EKGs, der die Zeit misst, die das Herz braucht, um sich nach einer Anregung wieder zu entspannen. Wenn es zu lang wird, kann das zu einer lebensgefährlichen Rhythmusstörung namens Torsades de Pointes führen. Es ist kein Krankheitszeichen, sondern ein Warnsignal für Medikamente, die die elektrische Stabilität des Herzens beeinträchtigen.

Welche Medikamente verlängern das QT-Intervall am häufigsten?

Besonders riskant sind Antiarrhythmika wie Quinidin, Sotalol und Dofetilid. Aber auch viele Alltagsmedikamente sind betroffen: Citalopram, Erythromycin, Clarithromycin, Haloperidol, Ondansetron und Methadon. Die Liste wird kontinuierlich erweitert - auch neue Medikamente wie Retatrutid zeigen dieses Risiko.

Warum ist das Risiko bei Frauen höher?

Frauen haben biologisch ein längeres QT-Intervall als Männer. Wenn ein Medikament den hERG-Kanal blockiert, reicht oft eine geringere Dosis, um die kritische Grenze von 500 ms zu überschreiten. Außerdem steigt das Risiko nach der Geburt, weil Hormone die elektrische Aktivität des Herzens beeinflussen. Über 70 % der dokumentierten Fälle von Torsades de Pointes treten bei Frauen auf.

Wann ist ein QT-Intervall gefährlich?

Ein korrigiertes QT-Intervall (QTc) über 500 Millisekunden ist ein klares Warnsignal. Auch eine Zunahme von mehr als 60 ms gegenüber dem Ausgangswert erhöht das Risiko stark - selbst wenn es noch unter 500 ms liegt. Kombiniert mit Faktoren wie niedrigen Elektrolyten, Herzkrankheiten oder Alter über 65 wird das Risiko exponentiell höher.

Wie kann man das Risiko reduzieren?

Bevor du ein Risikomedikament nimmst, lass ein EKG machen. Wiederhole es nach 3-7 Tagen. Prüfe deine Elektrolyte (Kalium, Magnesium). Vermeide Kombinationen mit anderen QT-verlängernden Medikamenten. Sprich mit deinem Arzt über Alternativen. Nutze vertrauenswürdige Quellen wie CredibleMeds.org, um die Risiken zu checken.

Kommentare

Dag Melillo November 21, 2025

Es ist faszinierend, wie ein simples EKG-Messintervall so viel über unsere medizinische Ignoranz verrät. Wir haben Milliarden in Bildgebung und Genomik investiert, aber die grundlegendste elektrische Signatur des Herzens wird oft ignoriert, als wäre es eine Nebensächlichkeit. Die Biologie ist kein Vorschuss, den man ausgeben kann, ohne zurückzuzahlen. Frauen haben ein längeres QT-Intervall - das ist kein Defekt, das ist Evolution. Und trotzdem werden sie mit denselben Dosen behandelt wie Männer, als wäre der Körper ein Universal-Algorithmus. Die Medizin hat sich zu sehr an das Modell des durchschnittlichen weißen Mannes angepasst, und jetzt zahlen wir den Preis mit Leben. Es ist nicht nur eine pharmakologische Frage - es ist eine ethische Krise der Standardisierung.

Joyline Mutai November 21, 2025

Oh wow, also jetzt soll ich auch noch mein EKG machen, bevor ich ein Antibiotikum nehme? Super, und wer zahlt das? Meine Versicherung hat mir letzte Woche gesagt, ich solle lieber ‘einfach abwarten’ statt ‘so viel Aufwand’ zu machen. Aber klar, wenn ich plötzlich im Krankenhaus liege, dann ist das ‘ein tragischer Zufall’. 🙄

Silje Jensen November 23, 2025

ich hab letztens wegen übelkeit ondansetron genommen und dann noch azithromycin weil ich dachte, es ist ‘nur ne infektion’… und jetzt hab ich angst, dass ich irgendwas kaputtgemacht hab. mein arzt hat gar nicht gefragt, ob ich andere medikamente nehme. ist das normal? ich hab angst, aber ich weiß nicht, wen ich fragen soll. bitte sagt mir, dass ich nicht die einzige bin, die das nicht checkt.

Astrid Pavón Viera November 23, 2025

also ich hab jetzt echt keine lust mehr, irgendwas zu nehmen, was nicht ‘natürlich’ ist. 🤦♀️ erst kriege ich von meinem Arzt 7 Pillen, dann sagt der, ich soll ‘aufpassen’, dann kommt noch ‘wenn du dich nicht wohlfühlst, komm zurück’… aber ich soll nicht fragen, warum? 😒 ich hab das Gefühl, ich bin ein Versuchskaninchen mit einem EKG-Tracker. #MedizinIstEinRoulette

Kaja Hertneck November 24, 2025

Das ist typisch für die moderne Medizin: Sie macht aus einem klaren biologischen Faktor ein komplexes Problem, damit sie mehr Geld verdienen kann. Warum gibt es keine einfache Lösung? Warum müssen wir alle EKGs machen, nur weil ein paar Pharmakonzerne ihre Medikamente nicht sicher genug testen? Wir haben doch früher ohne diese ganzen Tests gelebt. Die Norweger haben es besser: Wir sagen, was wir brauchen - und nicht, was die Apotheke uns verkaufen will. Diese ganzen ‘Warnungen’ sind nur Marketing, um uns zu ängstigen und dann noch mehr Tests zu verkaufen. Ich vertraue meinem Körper mehr als irgendeiner App oder Website.

Nils Heldal November 25, 2025

Ich finde es wichtig, dass dieser Beitrag so detailliert ist - viele wissen gar nicht, wie viele Alltagsmedikamente dieses Risiko bergen. Aber ich würde gerne wissen: Gibt es konkrete Anleitungen für Patienten, wie man das EKG-Tracking in der Praxis umsetzt? Wer übernimmt die Koordination, wenn man mehrere Ärzte hat? Und wie kann man verhindern, dass man als ‘überängstlicher Patient’ abgetan wird, wenn man nach einem EKG fragt? Ich denke, die Lösung liegt nicht nur in der Technik, sondern in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient - und das braucht Zeit, die heute leider fehlt.

Linn Tammaro November 26, 2025

Ich arbeite in einer Hausarztpraxis und kann bestätigen: Die meisten Ärzte wissen es - aber haben keine Zeit, es umzusetzen. Wir haben ein digitales Warnsystem, aber 40 % der Ärzte deaktivieren es, weil es ‘zu viele falsche Alarme’ gibt. Es ist ein Systemfehler: Wir haben die Technik, aber nicht die Prozesse. Die Lösung? Ein einfacher Check-Liste am Ende der Rezeptur: 1) QT-verlängernd? 2) Kombi mit anderem Risikomedikament? 3) Alter >65? 4) Elektrolyte bekannt? Wenn zwei davon zutreffen - EKG vorher. Einfach. Kein Aufwand. Aber es braucht eine Kulturänderung - nicht nur Technik.

Kari Littleford November 28, 2025

Ich habe vor zwei Jahren eine Torsades de Pointes überlebt, nachdem ich Citalopram und Erythromycin zusammen genommen hatte - ich war 58, hatte niedrige Magnesiumwerte, und mein Arzt wusste es nicht. Ich war drei Wochen auf der Intensivstation, habe einen Defibrillator bekommen, und jetzt muss ich alle drei Monate ein EKG machen. Es ist nicht nur medizinisch, es ist psychologisch: Ich habe Angst vor jeder neuen Tablette, vor jeder Erkältung, vor jedem Arztbesuch. Ich habe meine Medikamente komplett umgestellt, aber niemand hat mir gesagt, dass ich das tun soll. Ich wünschte, diese Information wäre nicht erst nach dem Schlag gewesen - sondern schon vorher, als ich das erste Mal das Medikament bekam. Man sollte nicht erst lernen, wie man stirbt, um zu verstehen, wie man lebt.